我是Lina,做了十多年的海外助孕顾问。清晰地记得十年前,我第一次接触中国父亲和乌克兰母亲的家庭方案。那位中国父亲反复问我:“Lina,我们的孩子未来会像谁更多?两边都爱,真怕自己给的不够...” 当第一次看到那个融合了东方温润与东欧深邃眼神的小生命在阳光下眯着眼笑时,那份独特的美丽让我瞬间明白了——血缘的融合,从来不是简单的加减法,而是一首全新的生命诗篇。孩子会长成什么样?这个问题,真的没有标准答案。

当东方温润遇见东欧深邃:生命之旅的数据与沉思

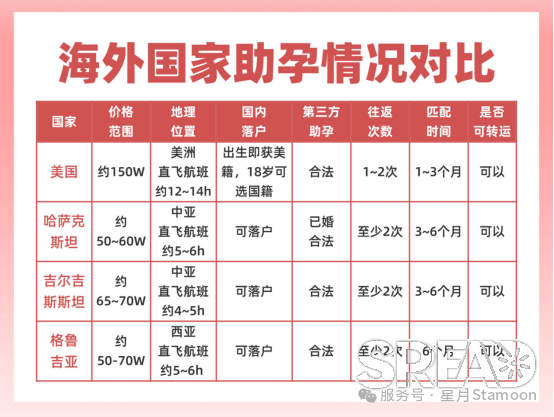

全球范围内,寻求跨国混血胚胎移植的需求正悄然升温。据我们观察,过去五年,涉及中乌基因组合的咨询量增幅明显,初步估算年复合增长率可能接近48%,这背后是无数家庭对独特生命交融的深切渴望。乌克兰因其相对成熟稳定的辅助生殖政策和法规环境,近年来吸引了相当数量的中国家庭,保守估计,正规大型诊所每年接待来自中国的夫妇约1200对。

视角转换:客户的心事

走进张先生夫妇在基辅的临时公寓,桌上总放着两本字典——一本中乌,一本乌中。准备胚胎法律文件时,张太太轻声问我:“Lina,你看我们选乌克兰妈妈,孩子以后会不会觉得自己更像乌克兰人?我们离得这么远...” 她的指尖无意识地摩挲着合约条款。这种对文化归属感的忧虑非常普遍,父母既希望孩子能自然吸纳乌克兰母亲可能带来的艺术天赋与开朗个性,又担忧在地理距离下,如何稳固地传递那份属于东方的内敛与孝道传承。

视角转换:顾问的考量

从专业角度看,这种文化选择权不是非此即彼。关键在于父母早期有意识的引导。这里涉及一个常被忽视的关键点:法律文件中对未来文化接触程度的具体约定。乌克兰法律要求受托方必须与孩子有文化纽带传递,但具体形式需在协议中明文细化——是否参与传统节日?语言学习的侧重?我曾处理过一个案例,协议因条款模糊,孩子母亲希望孩子更多参与东正教活动,与父亲的中国家庭传统产生摩擦。这也是为何我强调,任何跨国生育合作,必须聘请独立的中乌双语法律顾问,确保所有涉及文化、宗教、探视权的条款清晰、可执行,并有中文权威译本存档。毕竟,合作的根基不止于生理,更在于对未来共同养育一份无言的理解。

孕育后的独特画卷:中乌混血儿的鲜明印记

这些承载着双重文化基因的孩子,逐渐展现出令人着迷的特质组合。

语言能力是天生的礼物吗?双语启蒙的关键窗口期在哪里?

中乌混血儿常展现出令人惊讶的语言敏感期优势。得益于截然不同的汉语(声调语言)和乌克兰语(屈折语)环境刺激,他们在幼年时大脑语言区发育常被充分激活。但这并非完全“自动获得”。核心在于出生后头三年持续稳定、高质量的双语输入。如果一个环境(特别是非居住国语言)的输入量或互动质量不足,这种潜能可能迅速消退。那种认为孩子“自然而然”就会说两种语言的想法,是一个常见的误区。外在特征融合后,如何帮助孩子建立稳固的文化认同感?

精致的东方面孔轮廓融合乌克兰常见的深邃眼窝、浅金或深棕发色,常让他们在人群中独具辨识度。这种独特外表也让他们更早面对“你从哪里来”的疑问。建立健康的文化认同,关键在于家庭主动赋予“双重背景”以积极意义。比如,小马克家就很有趣:春节贴对联、包饺子,复活节则一起绘制彩蛋(Pysanky),妈妈会解释乌克兰彩蛋上每个图案的古老祝福含义。让孩子理解这两种传统都是他独特身份中珍贵且不可或缺的部分,而非割裂或需要二选一。传说中的“结合优势”体现在成长中哪些具体方面?

普遍观察发现,这些孩子常展现出较强的艺术感知力(可能与东欧艺术氛围熏陶基因相关)和出色的问题解决灵活性(或受益于对不同思维方式的早期接触)。乌克兰家庭普遍重视音乐、绘画等艺术启蒙;中国家庭则更侧重早期认知训练和纪律性。这种结合提供了相对平衡的发展土壤。李明夫妇的女儿索菲亚就是典型:五岁时即能生动描绘听到的中国民乐旋律,解构复杂积木模型时又显示出超乎年龄的耐心和条理。

老友支招:拥抱那独一无二的生命旋律

老朋友,走过这条路,我的感悟很简单:中国与乌克兰血脉的相遇,谱写出的不是简单的混音,而是从未有过的新乐章。这份独特性,正是最珍贵的礼物。与其焦虑孩子更像谁,不如怀着开放的心,欣赏他们如何将东方的沉静与东欧的明朗,谱写成只属于他们的人生旋律。

如果你也在思考如何安全、稳妥地跨出这一步,找到合规透明、尊重生命、守护期待的合作伙伴至关重要。就像思普乐SPREAD这些年坚守的那样——专业不是冰冷的流程,而是用经验为你点亮前行的灯,在复杂的跨国生育路上,守护你每一步的安心。毕竟,当孩子第一次对你展露那个融合了东西方神韵的笑容时,你会明白,一切的用心都值得。那份无与伦比的美丽,正是爱的力量与生命奇迹最直接的证明——孩子的笑声,永远不会因国界而不同。